SlovoKult ::

Spezial

Interview mit Dejan Dukovski: Über „Das Pulverfass“ und die Inszenierung Dimiter Gotscheffs in Berlin, über den „Balkan“ und sein Schicksal, über seine alten und neuen Theater- und Filmprojekte

von Elizabeta Lindner

veröffentlicht am 05.04.2009

(geführt Oktober 2008)

von Elizabeta Lindner

veröffentlicht am 05.04.2009

(geführt Oktober 2008)

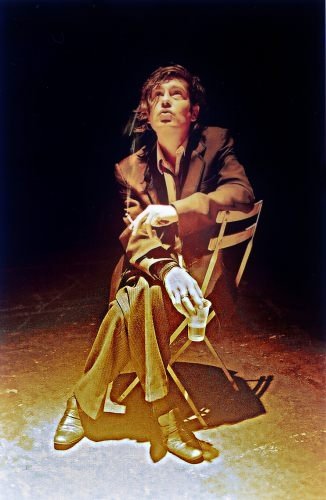

Dejan Dukovski ist ein junger Dramatiker und Drehbuchautor aus Makedonien, dessen Name der Theaterwelt bereits wohl bekannt ist. Sein Theaterstück „Das Pulverfass“ und der gleichnamige Film haben ihm den Ruhm beschert, aber auch seine anderen Arbeiten finden ihren Weg auf die Theaterbühnen europaweit.

Im Oktober 2008 war die Premiere von „Das Pulverfass“ in Berlin - eine Neuinszenierung von Dimiter Gotscheff, die die Presse „bewegte“. Dieses Gespräch wurde unmittelbar danach geführt. Zu dieser Zeit lebte Dejan Dukovski in Berlin.

SlovoKult: Das Theaterstück „Das Pulverfass“ wird seit fünfzehn Jahren auf Bühnen der ganzen Welt gespielt. Nach der Premiere in Berlin gab es unterschiedliche Meinungen zur Aktualität dieses Stücks. Die Mehrheit findet es aktuell, aber ein Teil der Kritiker ist nicht von der Aktualität des Stücks überzeugt und wirft ihm Klischees vor, die auch mit dem Krieg auf dem Balkan in Verbindung stünden. Worin besteht die Aktualität dieses Theaterstückes?

Dukovski: Ich denke nicht, dass der Text in irgendeinem Kontext oder einer Verbindung zu den Kriegsgeschehnissen auf dem Balkan steht oder dass man ihn überhaupt auf den Begriff „Balkan“ und seine Klischees reduzieren kann, wie das teilweise geschehen ist. Ich versuche hier einfach einmal, ein Resümee von „Das Pulverfass“ zu ziehen. Jugoslawien war ein schöner Ort zum Leben, ich gehöre der Generation an, die diese Zeit noch erleben konnte. Ich kann mich nicht erinnern, dass es Gewalt gab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich nachts die Wohnungstür abschloss, man schloss nicht einmal die Autos ab, und dann, plötzlich, passiert es: man hat und hat dann plötzlich nichts mehr; dann verschwinden die Werte und die Ethik, und es entsteht irgendein Wahnsinn. Meiner Meinung nach ist das Phänomen der Kriegsentstehung sehr komplex, falls wir über ein Phänomen des Krieges sprechen, das es auch in Deutschland gegeben hat. „Das Pulverfass“ stellt den Augenblick unmittelbar vor dem Kriegsausbruch dar, der die Reaktionskette auslöst, die zum Krieg führt, das Aufwachen der Aggression, die plötzlich auftaucht und plötzlich funktioniert. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass die klischeehafte und oberflächliche Betrachtung des Balkans ein großes Problem Europas ist. In diesem Sinne möchte ich auch betonen, dass der Ausgangspunkt dieses Stückes eigentlich das Konzept des ehemaligen Jugoslawiens darstellt, und zwar das des vereinten Jugoslawiens, das ist genau das, was Europa jetzt aufbaut und was wir bereits zerstört haben. Aber wir dürfen als „Balkan“ deswegen nicht auf den Zoologischen Garten Europas reduziert werden (lacht).

SlovoKult: Einer der Gründe, die in den Wahnsinn führen, ist die Armut, oder wie du sagtest: Man hat und hat dann plötzlich nichts mehr, was die zum Leben notwendigen Mittel einschließt - Geld, aber auch das friedliche Miteinander. In Anbetracht der aktuellen Finanzkrise könnte es überall ein „Pulverfass“ geben?

Dukovski: Ja, auch in Paris wurden Autos umgestürzt und angezündet. Wir planen dementsprechend ein Remake des Films „Das Pulverfass“, das in New Yorks spielen wird.

SlovoKult: Gewalt und Krieg sind keine Spezialität des Balkans.

Dukovski: Nein, aber wenn man zurück in die Geschichte blickt, alle 40 bis 50 Jahre gibt es einen Krieg auf dem Balkan. Es ist eine Tatsache, dass dort ständig etwas brodelt.

SlovoKult: In Anbetracht dieser Tatsache ist es also leicht zu verstehen, dass der Balkan immer mit Krieg assoziiert wird, obwohl im „Pulverfass“ die Kette der Gewalt, die zum Krieg führt, im Vordergrund steht, und diese ist universal.

Dukovski: Ja, „Das Pulverfass“ erzählt vom Beginn von Krieg im Allgemeinen. Krieg existiert gemeinsam mit den schönen Dingen dieser Welt, die Geschichte der Welt ist eine Geschichte von Kriegen und Fortschritt, aber inwiefern das die guten Absichten des Theaters beeinflussen kann, das ist eine andere Frage (lacht).

SlovoKult: Trotz der allgemeinen Perspektive auf die Kette der Gewalt dominiert im „Pulverfass“ die Balkanmentalität, deren Darstellung auf den Bühnen des Westens vermutlich nicht so einfach ist. Wie hat dir die Inszenierung in Berlin gefallen? Und wie die anderen, die du gesehen hast?

Dukovski: Ich schätze mich glücklich, mit Dimiter Gotscheff arbeiten zu können. Er ist einer der talentiertesten und präzisesten heutigen Regisseure. Manchmal scheint es mir, dass er seiner Zeit sogar voraus ist. Mit seiner Erfahrung schafft er es, sehr schnell und sehr genau zu arbeiten. Für mich war es eine wichtige Erfahrung, mit ihm zu arbeiten, an den Proben teilzunehmen. Mag sein, dass ich subjektiv bin, aber ich glaube, dass es sich um eine ausgezeichnete Inszenierung von „Das Pulverfass“ handelt, um eine sehr kreative und gleichzeitig sehr emotionale. Wenn wir über Spezifikationen, Merkmale, genaue Definitionen oder Gefühle reden, die den Balkan beschreiben, könnte man wohl sagen, dass diese Inszenierung eine schöne archaische Linie hat. Gotscheff kennt meinen Kontext nicht, genauso wenig kenne ich seinen Kontext, aber man erkennt eine gemeinsame Vertikale: die Lieder, den Rhythmus, etwas mehr als ein Ritual, etwas Tieferes als die Form selbst. Es gibt verschiedene Arten, die Realität nachzuahmen, und in diesem Sinne – obwohl es unangebracht scheint, dass ich als Autor davon spreche, werde ich versuchen, dies genauer zu erklären – ist das Insistieren auf einer gemeinsamen Vertikale wichtig. Obwohl in dieser Inszenierung relativ viel Comic und Karikatur zu finden sind, hat sie einen tieferen Sinn. Vielleicht unterscheidet sich der Text, wenn man ihn liest, in den Nuancen des Humors und in der Art seiner Darstellung, dennoch finde ich, dass diese Inszenierung ein wunderbares „Lesen“ des Textes darstellt, sehr tiefsinnig einerseits und andererseits sehr zynisch und ironisch, mit sehr viel theatralischer Semantik. Was die anderen Inszenierungen betrifft, die kenne ich nicht alle, denn es gibt um die sechzig. Von denen, die ich kenne, kann ich sagen, dass es sowohl sehr gute als auch sehr schlechte gibt. Eine der besten stammt aus Finnland. Das Stück wurde so gespielt, als ob es in Finnland und nicht auf dem Balkan spielen würde, und das war beeindruckend. Auch die schwedische Inszenierung war sehr gut, aber ich vermutete bereits, dass sie so gut sein würde, als ich den Regisseur kennen lernte. Beim ersten Treffen sagte er zu mir: „Hallo, ich bin ein Kommunist“, ich sagte „Freut mich, Dejan Dukovski“. „Weißt du“, fuhr er fort, „ich bin eigentlich ein Kulturterrorist, aber weil ich das Glück habe, in Schweden zu leben, sitze ich nicht im Knast, sondern darf eben am Theater arbeiten“ (lacht). Ich erinnere mich auch an die hundertste Aufführung in Skopje, ich war zufällig dort, wusste nicht einmal, dass es die hundertste Aufführung war. Ich war Backstage und ich konnte sehr gut mitverfolgen, was geschah. Ich konnte nicht glauben, dass das Publikum bei jeder Replik lachte, auch verschiedene andere Reaktionen gab es. Es war phantastisch. Am Ende der Aufführung holten mich die Schauspieler auf die Bühne. Ich hatte aber vergessen, dass in der Inszenierung von Sašo Milenkovski alle Gehstöcke halten, die sie am Ende wegwerfen. Sie drückten mir auch einen Gehstock in die Hand, aber der Moment des Werfens war für mich sehr verwirrend. Als ich ihn schon werfen wollte, bekam ich Angst, ich könnte jemanden am Kopf treffen, ich hatte keine Choreographie, ich wusste nicht, wie ich ihn werfen sollte (lacht). Und am Ende wusste ich nicht, was ich machen sollte. Die anderen verließen langsam die Bühne, aber ich konnte doch nicht mit dem Gehstock weggehen, das hätte das Konzept zerstört. Ich stand eine Weile herum und ließ schließlich den Gehstock einfach aus der Hand fallen.

Eine der besten stammt aus Finnland. Das Stück wurde so gespielt, als ob es in Finnland und nicht auf dem Balkan spielen würde, und das war beeindruckend. Auch die schwedische Inszenierung war sehr gut, aber ich vermutete bereits, dass sie so gut sein würde, als ich den Regisseur kennen lernte. Beim ersten Treffen sagte er zu mir: „Hallo, ich bin ein Kommunist“, ich sagte „Freut mich, Dejan Dukovski“. „Weißt du“, fuhr er fort, „ich bin eigentlich ein Kulturterrorist, aber weil ich das Glück habe, in Schweden zu leben, sitze ich nicht im Knast, sondern darf eben am Theater arbeiten“ (lacht). Ich erinnere mich auch an die hundertste Aufführung in Skopje, ich war zufällig dort, wusste nicht einmal, dass es die hundertste Aufführung war. Ich war Backstage und ich konnte sehr gut mitverfolgen, was geschah. Ich konnte nicht glauben, dass das Publikum bei jeder Replik lachte, auch verschiedene andere Reaktionen gab es. Es war phantastisch. Am Ende der Aufführung holten mich die Schauspieler auf die Bühne. Ich hatte aber vergessen, dass in der Inszenierung von Sašo Milenkovski alle Gehstöcke halten, die sie am Ende wegwerfen. Sie drückten mir auch einen Gehstock in die Hand, aber der Moment des Werfens war für mich sehr verwirrend. Als ich ihn schon werfen wollte, bekam ich Angst, ich könnte jemanden am Kopf treffen, ich hatte keine Choreographie, ich wusste nicht, wie ich ihn werfen sollte (lacht). Und am Ende wusste ich nicht, was ich machen sollte. Die anderen verließen langsam die Bühne, aber ich konnte doch nicht mit dem Gehstock weggehen, das hätte das Konzept zerstört. Ich stand eine Weile herum und ließ schließlich den Gehstock einfach aus der Hand fallen.

SlovoKult: Und was ist mit den „schlechten“ Inszenierungen des „Pulverfasses“?

Dukovski: Die schlechten waren hauptsächlich eine Art Simulation, das Simulieren einer Verlogenheit, im Grunde ein simpler Versuch, ein Theaterstück aufzuführen. Um nochmals auf die Klischees zurückzukommen, diese Inszenierungen sind ein Versuch, den Balkan zu simplifizieren. Alle Charaktere und Geschehnisse werden auf eine simplifizierte Art und Weise dargestellt, die keinen tieferen Sinn hat, außer eben der Vorstellung, was der Balkan ist.

SlovoKult: Das sind die Anderen, die Balkanier, das sind nicht wir.

Dukovski: Ja, in diesen Kontext passt auch ein super Graffito, das ich mal gesehen habe: „The whole World will be balkanised“ (lacht).

Weiter zum Teil 2

Im Oktober 2008 war die Premiere von „Das Pulverfass“ in Berlin - eine Neuinszenierung von Dimiter Gotscheff, die die Presse „bewegte“. Dieses Gespräch wurde unmittelbar danach geführt. Zu dieser Zeit lebte Dejan Dukovski in Berlin.

SlovoKult: Das Theaterstück „Das Pulverfass“ wird seit fünfzehn Jahren auf Bühnen der ganzen Welt gespielt. Nach der Premiere in Berlin gab es unterschiedliche Meinungen zur Aktualität dieses Stücks. Die Mehrheit findet es aktuell, aber ein Teil der Kritiker ist nicht von der Aktualität des Stücks überzeugt und wirft ihm Klischees vor, die auch mit dem Krieg auf dem Balkan in Verbindung stünden. Worin besteht die Aktualität dieses Theaterstückes?

Dukovski: Ich denke nicht, dass der Text in irgendeinem Kontext oder einer Verbindung zu den Kriegsgeschehnissen auf dem Balkan steht oder dass man ihn überhaupt auf den Begriff „Balkan“ und seine Klischees reduzieren kann, wie das teilweise geschehen ist. Ich versuche hier einfach einmal, ein Resümee von „Das Pulverfass“ zu ziehen. Jugoslawien war ein schöner Ort zum Leben, ich gehöre der Generation an, die diese Zeit noch erleben konnte. Ich kann mich nicht erinnern, dass es Gewalt gab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich nachts die Wohnungstür abschloss, man schloss nicht einmal die Autos ab, und dann, plötzlich, passiert es: man hat und hat dann plötzlich nichts mehr; dann verschwinden die Werte und die Ethik, und es entsteht irgendein Wahnsinn. Meiner Meinung nach ist das Phänomen der Kriegsentstehung sehr komplex, falls wir über ein Phänomen des Krieges sprechen, das es auch in Deutschland gegeben hat. „Das Pulverfass“ stellt den Augenblick unmittelbar vor dem Kriegsausbruch dar, der die Reaktionskette auslöst, die zum Krieg führt, das Aufwachen der Aggression, die plötzlich auftaucht und plötzlich funktioniert. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass die klischeehafte und oberflächliche Betrachtung des Balkans ein großes Problem Europas ist. In diesem Sinne möchte ich auch betonen, dass der Ausgangspunkt dieses Stückes eigentlich das Konzept des ehemaligen Jugoslawiens darstellt, und zwar das des vereinten Jugoslawiens, das ist genau das, was Europa jetzt aufbaut und was wir bereits zerstört haben. Aber wir dürfen als „Balkan“ deswegen nicht auf den Zoologischen Garten Europas reduziert werden (lacht).

SlovoKult: Einer der Gründe, die in den Wahnsinn führen, ist die Armut, oder wie du sagtest: Man hat und hat dann plötzlich nichts mehr, was die zum Leben notwendigen Mittel einschließt - Geld, aber auch das friedliche Miteinander. In Anbetracht der aktuellen Finanzkrise könnte es überall ein „Pulverfass“ geben?

Dukovski: Ja, auch in Paris wurden Autos umgestürzt und angezündet. Wir planen dementsprechend ein Remake des Films „Das Pulverfass“, das in New Yorks spielen wird.

SlovoKult: Gewalt und Krieg sind keine Spezialität des Balkans.

Dukovski: Nein, aber wenn man zurück in die Geschichte blickt, alle 40 bis 50 Jahre gibt es einen Krieg auf dem Balkan. Es ist eine Tatsache, dass dort ständig etwas brodelt.

SlovoKult: In Anbetracht dieser Tatsache ist es also leicht zu verstehen, dass der Balkan immer mit Krieg assoziiert wird, obwohl im „Pulverfass“ die Kette der Gewalt, die zum Krieg führt, im Vordergrund steht, und diese ist universal.

Dukovski: Ja, „Das Pulverfass“ erzählt vom Beginn von Krieg im Allgemeinen. Krieg existiert gemeinsam mit den schönen Dingen dieser Welt, die Geschichte der Welt ist eine Geschichte von Kriegen und Fortschritt, aber inwiefern das die guten Absichten des Theaters beeinflussen kann, das ist eine andere Frage (lacht).

SlovoKult: Trotz der allgemeinen Perspektive auf die Kette der Gewalt dominiert im „Pulverfass“ die Balkanmentalität, deren Darstellung auf den Bühnen des Westens vermutlich nicht so einfach ist. Wie hat dir die Inszenierung in Berlin gefallen? Und wie die anderen, die du gesehen hast?

Dukovski: Ich schätze mich glücklich, mit Dimiter Gotscheff arbeiten zu können. Er ist einer der talentiertesten und präzisesten heutigen Regisseure. Manchmal scheint es mir, dass er seiner Zeit sogar voraus ist. Mit seiner Erfahrung schafft er es, sehr schnell und sehr genau zu arbeiten. Für mich war es eine wichtige Erfahrung, mit ihm zu arbeiten, an den Proben teilzunehmen. Mag sein, dass ich subjektiv bin, aber ich glaube, dass es sich um eine ausgezeichnete Inszenierung von „Das Pulverfass“ handelt, um eine sehr kreative und gleichzeitig sehr emotionale. Wenn wir über Spezifikationen, Merkmale, genaue Definitionen oder Gefühle reden, die den Balkan beschreiben, könnte man wohl sagen, dass diese Inszenierung eine schöne archaische Linie hat. Gotscheff kennt meinen Kontext nicht, genauso wenig kenne ich seinen Kontext, aber man erkennt eine gemeinsame Vertikale: die Lieder, den Rhythmus, etwas mehr als ein Ritual, etwas Tieferes als die Form selbst. Es gibt verschiedene Arten, die Realität nachzuahmen, und in diesem Sinne – obwohl es unangebracht scheint, dass ich als Autor davon spreche, werde ich versuchen, dies genauer zu erklären – ist das Insistieren auf einer gemeinsamen Vertikale wichtig. Obwohl in dieser Inszenierung relativ viel Comic und Karikatur zu finden sind, hat sie einen tieferen Sinn. Vielleicht unterscheidet sich der Text, wenn man ihn liest, in den Nuancen des Humors und in der Art seiner Darstellung, dennoch finde ich, dass diese Inszenierung ein wunderbares „Lesen“ des Textes darstellt, sehr tiefsinnig einerseits und andererseits sehr zynisch und ironisch, mit sehr viel theatralischer Semantik. Was die anderen Inszenierungen betrifft, die kenne ich nicht alle, denn es gibt um die sechzig. Von denen, die ich kenne, kann ich sagen, dass es sowohl sehr gute als auch sehr schlechte gibt.

Eine der besten stammt aus Finnland. Das Stück wurde so gespielt, als ob es in Finnland und nicht auf dem Balkan spielen würde, und das war beeindruckend. Auch die schwedische Inszenierung war sehr gut, aber ich vermutete bereits, dass sie so gut sein würde, als ich den Regisseur kennen lernte. Beim ersten Treffen sagte er zu mir: „Hallo, ich bin ein Kommunist“, ich sagte „Freut mich, Dejan Dukovski“. „Weißt du“, fuhr er fort, „ich bin eigentlich ein Kulturterrorist, aber weil ich das Glück habe, in Schweden zu leben, sitze ich nicht im Knast, sondern darf eben am Theater arbeiten“ (lacht). Ich erinnere mich auch an die hundertste Aufführung in Skopje, ich war zufällig dort, wusste nicht einmal, dass es die hundertste Aufführung war. Ich war Backstage und ich konnte sehr gut mitverfolgen, was geschah. Ich konnte nicht glauben, dass das Publikum bei jeder Replik lachte, auch verschiedene andere Reaktionen gab es. Es war phantastisch. Am Ende der Aufführung holten mich die Schauspieler auf die Bühne. Ich hatte aber vergessen, dass in der Inszenierung von Sašo Milenkovski alle Gehstöcke halten, die sie am Ende wegwerfen. Sie drückten mir auch einen Gehstock in die Hand, aber der Moment des Werfens war für mich sehr verwirrend. Als ich ihn schon werfen wollte, bekam ich Angst, ich könnte jemanden am Kopf treffen, ich hatte keine Choreographie, ich wusste nicht, wie ich ihn werfen sollte (lacht). Und am Ende wusste ich nicht, was ich machen sollte. Die anderen verließen langsam die Bühne, aber ich konnte doch nicht mit dem Gehstock weggehen, das hätte das Konzept zerstört. Ich stand eine Weile herum und ließ schließlich den Gehstock einfach aus der Hand fallen.

Eine der besten stammt aus Finnland. Das Stück wurde so gespielt, als ob es in Finnland und nicht auf dem Balkan spielen würde, und das war beeindruckend. Auch die schwedische Inszenierung war sehr gut, aber ich vermutete bereits, dass sie so gut sein würde, als ich den Regisseur kennen lernte. Beim ersten Treffen sagte er zu mir: „Hallo, ich bin ein Kommunist“, ich sagte „Freut mich, Dejan Dukovski“. „Weißt du“, fuhr er fort, „ich bin eigentlich ein Kulturterrorist, aber weil ich das Glück habe, in Schweden zu leben, sitze ich nicht im Knast, sondern darf eben am Theater arbeiten“ (lacht). Ich erinnere mich auch an die hundertste Aufführung in Skopje, ich war zufällig dort, wusste nicht einmal, dass es die hundertste Aufführung war. Ich war Backstage und ich konnte sehr gut mitverfolgen, was geschah. Ich konnte nicht glauben, dass das Publikum bei jeder Replik lachte, auch verschiedene andere Reaktionen gab es. Es war phantastisch. Am Ende der Aufführung holten mich die Schauspieler auf die Bühne. Ich hatte aber vergessen, dass in der Inszenierung von Sašo Milenkovski alle Gehstöcke halten, die sie am Ende wegwerfen. Sie drückten mir auch einen Gehstock in die Hand, aber der Moment des Werfens war für mich sehr verwirrend. Als ich ihn schon werfen wollte, bekam ich Angst, ich könnte jemanden am Kopf treffen, ich hatte keine Choreographie, ich wusste nicht, wie ich ihn werfen sollte (lacht). Und am Ende wusste ich nicht, was ich machen sollte. Die anderen verließen langsam die Bühne, aber ich konnte doch nicht mit dem Gehstock weggehen, das hätte das Konzept zerstört. Ich stand eine Weile herum und ließ schließlich den Gehstock einfach aus der Hand fallen. SlovoKult: Und was ist mit den „schlechten“ Inszenierungen des „Pulverfasses“?

Dukovski: Die schlechten waren hauptsächlich eine Art Simulation, das Simulieren einer Verlogenheit, im Grunde ein simpler Versuch, ein Theaterstück aufzuführen. Um nochmals auf die Klischees zurückzukommen, diese Inszenierungen sind ein Versuch, den Balkan zu simplifizieren. Alle Charaktere und Geschehnisse werden auf eine simplifizierte Art und Weise dargestellt, die keinen tieferen Sinn hat, außer eben der Vorstellung, was der Balkan ist.

SlovoKult: Das sind die Anderen, die Balkanier, das sind nicht wir.

Dukovski: Ja, in diesen Kontext passt auch ein super Graffito, das ich mal gesehen habe: „The whole World will be balkanised“ (lacht).

Weiter zum Teil 2